当锂电池无人机还在续航瓶颈中挣扎时,氢燃料电池正以3倍航程、15分钟快充、-40℃极寒耐受三大突破,重塑无人机物流的边界。这种将氢气化学能直接转化为电能的动力系统,通过搭载高压储氢罐与质子交换膜(PEMFC),将传统运输从“点对点”进化为“血管网络式”全域渗透,开启重载长距运输的新纪元。

一、技术架构:氢能与飞行动力的深度耦合

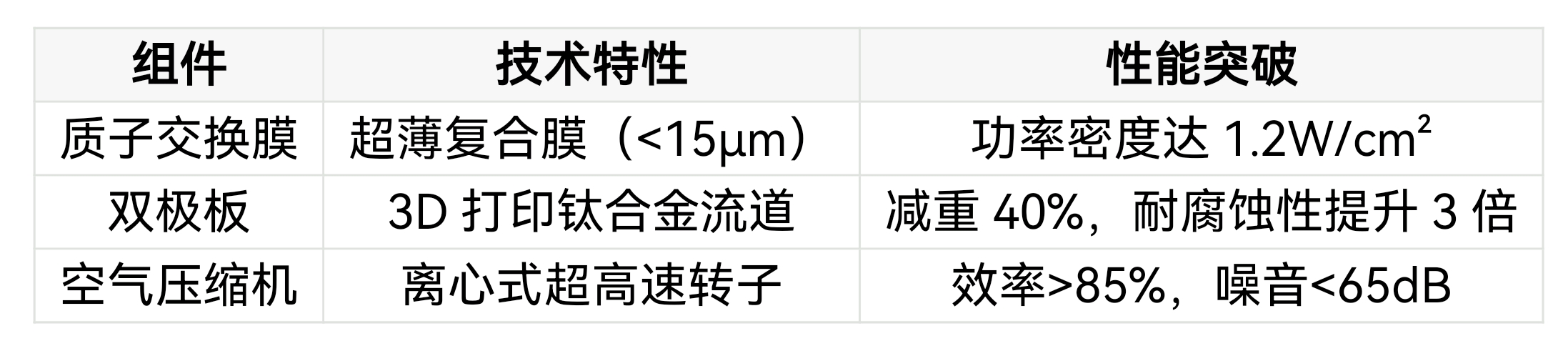

1. 动力心脏:燃料电池系统

2. 能量载体:轻量化储氢方案

Ⅳ型储氢瓶:碳纤维缠绕复合材料,工作压力70MPa,质量储氢密度>6wt%

低温液氢罐:真空多层绝热设计,液氢密度达70.8g/L,续航提升200%

化学储氢模块:氨硼烷(NH₃BH₃)固态储氢,常温常压安全释放

3. 智能飞行平台

气动优化:大展弦比机翼(AR>18)结合翼身融合设计,升阻比>25

分布式电推:8旋翼冗余布局,单电机失效仍可安全降落

载重自适应:基于货物重量自动调整燃料电池输出功率曲线

二、全流程运输作业链

阶段1:任务规划与氢能加注

智能航路生成:

▶ 集成气象数据规避强侧风区,自动计算氢耗最优路径

▶ 隔离空域申请:通过UTM系统获取300米以下专属通道

加氢作业:

全自动加氢机械臂15分钟完成70MPa高压充气(传统充电需2小时)

阶段2:重载起飞与巡航

垂直起降(VTOL):旋翼模式悬停吊装货物,载重可达250kg

固定翼巡航:转换平飞状态,0.5kg氢气支撑100km运输(等效锂电池重8kg)

实时状态监控:

▶ 燃料电池健康诊断:预测膜电极剩余寿命

▶ 氢气泄漏监测:纳米传感器精度达1ppm

阶段3:精准投送与回收

多模态交付:

▶ 悬停空投:降落伞缓冲包精准投放至10m×10m目标区

▶ 系留吊运:钢缆缓降医疗方舱至楼顶停机坪

▶ 自主着陆:视觉识别地面二维码标记点

返航维护:

自动对接机库更换储氢瓶,燃料电池堆在线性能检测

三、革命性应用场景

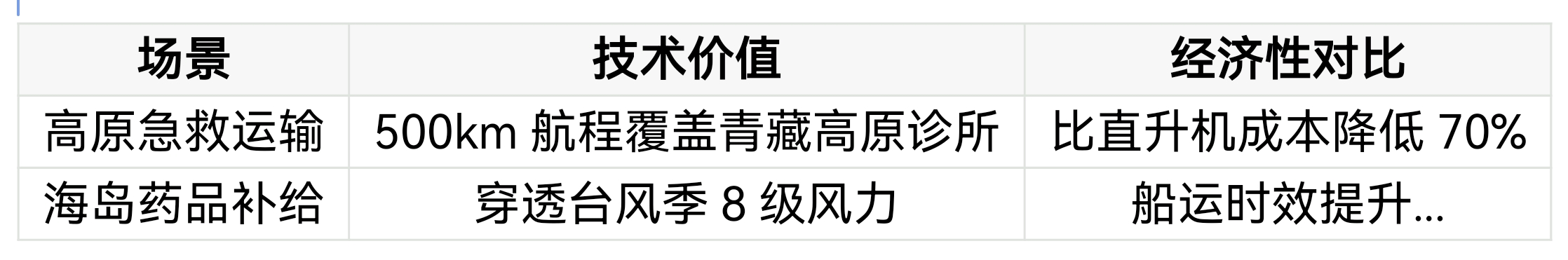

1. 生命线物资配送

2. 工业级重载运输

风电叶片运输:

吊运40米长的叶片至山顶机位,规避盘山公路改建

电网应急抢修:

夜间运输500kg的变压器,12小时内恢复灾区供电

半导体晶圆配送:

恒温恒湿货舱保障纳米级震动敏感性

3. 低碳城市物流

港口集装箱中转:

替代集卡运输海关单据,减少口岸拥堵和碳排放

生鲜冷链直达:

液氢冷能回收维持货舱-18℃,直达社区冷柜

同城即时配送:

氢能垂直起降枢纽楼顶作业,30分钟覆盖都市圈

4. 特殊场景渗透

放射性废物转运:

耐辐射复合材料舱体+远程操控,实现人员零接触

科考极地补给:

在-40℃环境下正常启停,南极冰盖运输科考设备

太空基地预演:

在火星低密度大气环境下验证氢动力适应性

四、瓶颈突破与未来演进

现存挑战

储氢瓶颈:70MPa高压罐占整机重量的35%,能量密度仅为航煤的1/4

基础设施:单座加氢站建设成本超过$200万,覆盖密度不足充电桩的1%

法规空白:适航认证标准缺失,空域管理细则待完善

技术爆发点

新材料革命:

▶ 石墨烯增强储氢罐:质量密度突破8wt%

▶ 阴离子交换膜(AEMFC):替代铂催化剂降低成本90%

智能组网系统:

▶ 氢能无人机母舰:平流层飞艇提供空中加氢

▶ 氢气管网充电桩:利用城市燃气管道在线制氢

超视距运输生态:

▶ 液氢加注无人船:海上移动补给平台

▶ 绿氢-光伏-储能三联供机场

结语:重构物流维度的零碳革命

氢燃料无人机物资运输的本质,是将氢气的高能量密度转化为三维空间的流动性。它突破了传统物流的平面限制,在高原、海洋、极地等“人类物流盲区”架起空中走廊。当氢动力旋翼划破长空,运输工具从“耗能者”蜕变为**“零碳节点”**——每一次起飞都在减少1.2kg/km的碳排放,每一次液氢加注都在连接未来能源网络。这场革命不仅关乎效率提升,更在重塑人类与资源的空间关系:当距离被氢能重新定义,文明的血脉将在天际自由流淌。

氢动力 vs 锂电池物流无人机性能对照

| 指标 | 锂电池系统 | 氢燃料系统 |

|------------------|------------------------|--------------------------|

| 最大航程 | 80km(载重50kg) | 480km(载重150kg) |

| 能源补充时间 | 120分钟 | 15分钟 |

| 低温适应性 | -10℃容量衰减40% | -40℃功率保持率>95% |

| 载重/自重比 | 0.3:1 | 0.8:1 |

| 全生命周期碳排放 | 180g CO₂e/t·km | 28g CO₂e/t·km(绿氢路径) |