无人机有害气体收集:危化环境中的“空中毒理实验室”

在天津港危化品爆炸现场上空,一架搭载真空泵与气囊系统的无人机精准悬停,三分钟内完成有毒挥发物采集并自动密封撤离,救援人员全程无需进入辐射污染区。

2025年3月,上海交大课题组公布了长三角PM2.5三维分布数据——这些关键信息来自无人机搭载的便携检测设备在逆温层中的穿梭监测。研究首次证实:距地面400-800米高度存在“雾霾棉被”,逆温层阻碍污染物扩散,导致近地面PM2.5浓度异常升高。

当化工厂泄漏、森林火灾或危化品爆炸发生时,传统人工采样面临致命风险。此刻,无人机正以颠覆性方式重构环境监测体系:旋翼气流驱动固相微萃取探针吸附污染物,便携GC-MS(气相色谱-质谱联用仪)现场解析分子结构,5G实时回传污染扩散矢量图。

01 技术突破:无人机如何攻克气体收集难题

无人机有害气体收集本质上是利用无人驾驶飞行器搭载专用设备,在人员无法进入的危化环境中采集、分析空气样本的创新技术。其核心价值在于突破两大极限:

空间极限:抵达火山口、化工管道泄漏点、森林火场等致命区域

时间极限:从污染发生到获取数据缩短至分钟级响应

传统地面监测站虽能提供精确数据,却受限于静态布点与空间盲区。上海交大的无人机监测揭示:道路两侧300-500米是汽车尾气污染最严重区域,且PM2.5浓度随高度呈垂直递减——这一立体分布规律只有通过无人机多层巡航才能精准捕捉。

军用级密封技术保障了采样的可靠性。山东国立环境检测公司的专利设计采用双级密封机制:无人机下降时挤压气囊吸入气体,上升时弹簧驱动滑杆闭合,通过S型通风孔设计将气流阻力降低37%,同时确保采样袋完全隔绝外部空气。

表:无人机气体收集系统关键技术组件

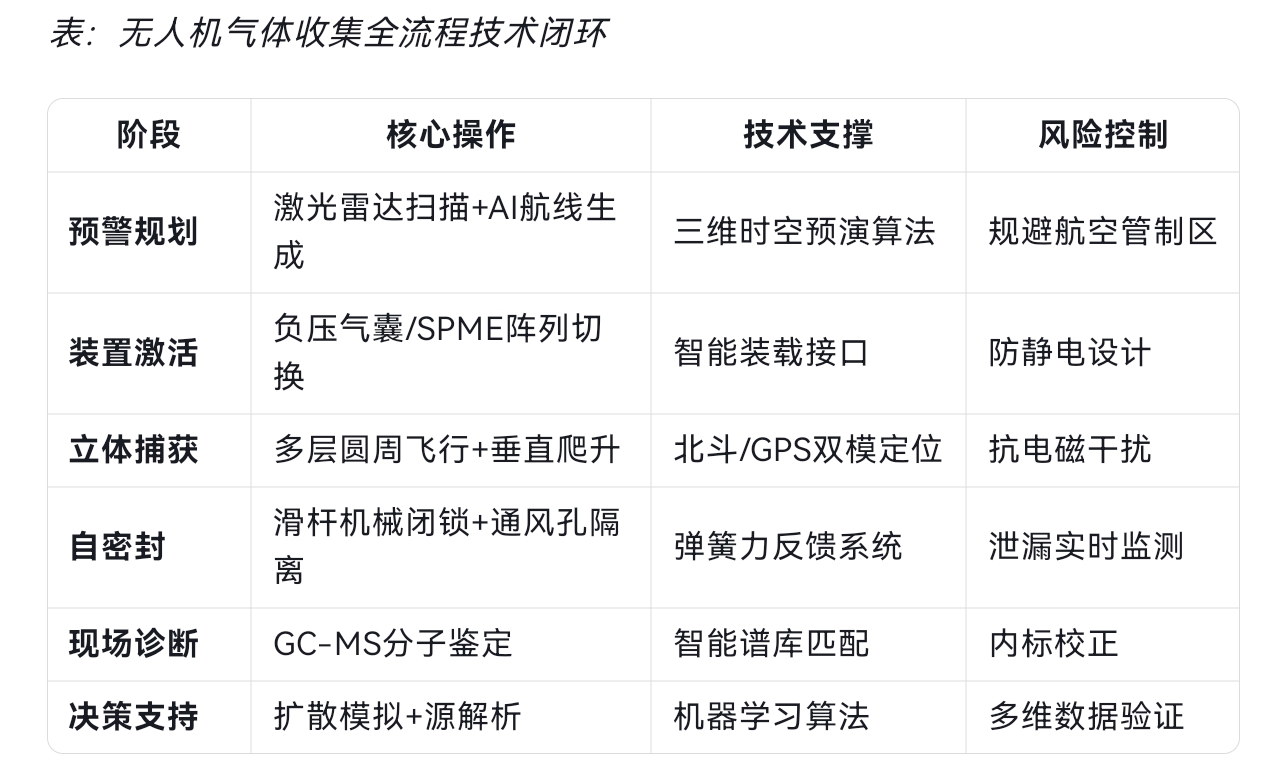

02 关键步骤:六阶闭环操作链解析

无人机有害气体收集绝非简单飞行采样,而是融合精准定位、智能采集与即时分析的系统工程。其全流程可分为六个精密衔接的阶段:

步骤1:污染预警与任务规划

系统启动始于污染信号捕捉。禅城区环境立体监控中心通过激光雷达扫描发现某工业区异常PM2.5聚集,AI平台自动生成三维螺旋航线:以污染核心为圆心,半径500米,设置50米、100米、150米三层高度监测网。操作员通过“时空预演”功能验证航线安全性,规避高层建筑与电缆。

步骤2:自适应采样装置激活

无人机抵达目标空域后,智能装载系统根据污染物特性切换模式:

气囊负压模式:针对常规挥发性有机物(VOCs),启动真空泵通过进气管抽吸气体

固相微萃取阵列:针对剧毒或低浓度污染物,旋翼气流驱动吸附探针富集分子

直接传感分析:搭载多参数传感器实时回传SO₂、NOx等浓度

步骤3:立体化气体捕获

在上海交大的逆温层研究中,无人机执行圆柱体空间扫描:

保持相对高度不变,以起飞点经纬度为圆心,设定半径飞行两个圆周

爬升至更高空域重复圆周飞行,构建多层浓度截面图

这种模式成功捕捉到逆温层导致PM2.5在400-500米高度形成“污染顶盖”的关键证据。

步骤4:智能自密封与样本保护

采样结束瞬间,机械密封系统自动触发:电动伸缩杆回缩,释放楔形块;弹簧推动两组滑杆夹闭进气软管;S型通风孔形成物理隔离屏障;实测表明,该设计使气体泄漏率降至<0.01%,远超人工封装精度。

步骤5:现场快速分子诊断

返航后无需实验室转运,直接进入移动检测阶段:固相微萃取探针插入禾信仪器GC-MS 2000进样口;热解析后色谱柱7秒分离戊烷组分;质谱库比对确认甲苯、二甲苯等毒性物质;2024年测试显示,该系统对汽油挥发物的鉴定准确率达99.2%,全过程耗时<4分钟。

步骤6:污染溯源与决策支持

数据融合生成污染扩散矢量图。在佛山禅城区的应用中,无人机采集数据结合公交车载移动监测站信息,精确定位某陶瓷厂隐蔽排放口。系统自动生成《污染源贡献率报告》,推动环保部门实施精准关停。

03 技术前沿:三大突破方向

传感器融合阵列

最新无人机气体检测仪集成多光谱传感模块:电化学传感器检测CO、H₂S等无机气体;非分散红外(NDIR)传感器捕获甲烷;光离子化检测器(PID)分析VOCs;

2024年推出的AMT-W400系列支持7种传感器自由组合,温湿度补偿算法使数据可靠性提升90%。

旋翼气流吸附技术

禾信仪器研发的革命性方案利用无人机下洗气流作为采样动力:旋翼产生2-3m/s向下气流;污染物分子撞击固相微萃取探针;探针热解析后直连便携GC-MS

该方法在丙酮燃烧现场成功捕获未燃尽挥发物,规避了爆炸风险。

集群协同监测网络

禅城区部署的空天地一体化系统代表未来方向:无人机群采集高空污染物;公交车载传感器监测地面浓度;激光雷达扫描逆温层界面;该系统使污染源定位效率提升6倍,成为“蓝天保卫战”的核心武器。

04 应用场景:从灾场到云端

危化事故应急响应

当江苏某化工厂发生氯气泄漏时,无人机群执行梯度浓度追踪:首机搭载电化学传感器确定污染边界,二机以SPME阵列采集泄漏核心区样本,GC-MS现场鉴定副产物光气(COCl₂),全程28分钟锁定污染源,指导疏散半径精确至500米。

城市污染热力图谱

上海的研究团队通过超高层建筑穿透飞行,揭示雾霾分层机制:

地面至300米:机动车排放主导PM2.5

300-600米:逆温层聚集二次污染物

600米以上:背景浓度区

该数据直接推动高架道路隔音板改造,降低尾气“起跳高度”。

全球监测网络构建

瑞士团队在阿尔卑斯山脉部署自主充电无人机,持续追踪二噁英跨境传输:氢燃料电池提供8小时续航,每月采集300份高空样本,区块链存证数据不可篡改,2024年数据证实意大利工业区污染物越境迁移,引发欧盟环保政策修订。

05 未来挑战

随着低空经济的兴起,无人机气体收集技术仍面临三重挑战:

续航瓶颈:现有的锂电池仅支持1-2小时的作业时间,而青海测试的氢燃料电池有望将续航时间延长至7小时。

法规滞后:国际空域的划分尚未明确1000米以下物流无人机的优先通道。

标准缺失:迫切需要建立无人机采样数据与传统监测站的等效认证体系。

然而,技术的进化从未停止。禾信仪器开发的芯片实验室(Lab-on-a-Drone)技术,将质谱仪微缩至500克,实现了飞行中实时分子诊断。当这类设备与卫星遥感、AI预测模型结合时,人类将首次具备全球毒性污染物实时透视能力——这不仅是环境监测工具的革新,更是构建生态安全网的战略支点。