无人机载人飞行:定义、流程与低空交通革命

精准定义:

无人机载人飞行指利用自主驾驶技术实现人员空中运输的航空模式,其核心特征为:

无人操控:飞行全程无需飞行员介入,依赖AI航路规划与实时避障;

垂直起降(VTOL):多旋翼或倾转旋翼设计,规避跑道依赖;

电动化主导:新能源动力(如锂电池/氢燃料电池)降低噪音与碳排放。

战略意义:

城市交通解耦:开辟三维通行空间,缓解地面拥堵,通勤效率提升10倍(例如3分钟替代30分钟车程);

安全冗余革新:“六轴十二桨+双电机备份”设计,单点故障不影响飞行安全;

低碳经济转型:纯电动驱动较直升机减排80%,符合全球碳中和目标;

低空资源激活:释放100–300米空域商业价值,催生万亿级“低空经济”生态。

技术实施:四阶闭环工作流程

阶段1:认证与适航准备

法规准入:获取民航局《特许飞行证》(例如SFP22574),通过静力测试、电磁兼容性验证、失控坠撞模拟等安全评估;

适航标准构建:联合监管机构制定新型载具适航框架,涵盖结构强度、电池防爆、应急降落伞等专项标准。

阶段2:飞行任务规划

空域数字映射:接入城市低空管理平台,申请实时动态空域(例如120米以下适飞空域或管制空域特许航线);

AI航路优化:输入起降点坐标,系统自动生成避障路径(规避高层建筑、电缆),并预计算法应对乱流扰动。

阶段3:运行与安全保障

乘客协同系统:舱内智能终端绑定生物特征,监测心率/血氧;座椅内置感应带触发紧急弹射;

实时避障矩阵:激光雷达+毫米波雷达融合感知,200米外识别障碍物,0.1秒内生成绕飞指令;

能源动态管理:双电池组热切换技术,单组故障时维持50%动力,支持安全迫降。

阶段4:应急与回收

多级逃逸协议:低空(<100米):涵道旋翼自旋缓降;中高空:整舱伞降系统启动,落点精度±3米;

事故追溯机制:黑匣子记录飞控数据+环境参数,支持责任界定与算法迭代。

应用场景:重构城市空间维度

1. 低空文旅消费

全景沉浸观光:强化玻璃座舱实现360°视野,适配景区、主题公园短途游览;

高端活动接驳:会展/庆典点对点VIP运输,提升体验溢价。

2. 城市空中交通(UAM)

通勤革命:“空中出租车”网络覆盖核心商圈-卫星城,3分钟完成传统30分钟车程;

立体物流协同:与货运无人机共享空域数据,实现“人货分流通行”。

3. 特种应急响应

医疗急救投送:垂直降楼顶停机坪,转运危重患者至医院;

灾害孤岛救援:突破洪水/塌方路障,投送物资与医护人员。

未来前景:挑战与演进方向

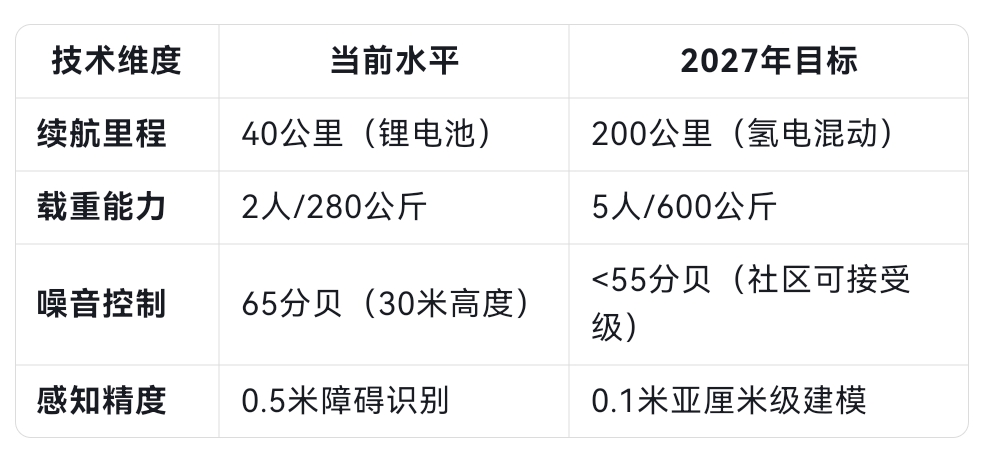

技术跃迁路径

注:倾转旋翼技术(如联合飞机2025年试飞机型)将突破速度限制,巡航时速达300公里。

监管体系攻坚

空域融合挑战:需建立UTM(无人机交通管理)与ATM(有人机交通管理)数据互联协议,实现混合空域动态调度;

适航认证分级:微型载人机(1–2人)简化审定流程,中大型载具需符合类民航客机安全冗余。

规模应用瓶颈

基建缺口:需配套建设屋顶起降坪、充电枢纽、低空导航灯塔网络;

成本制约:整机造价约$300万,需年产能超千架摊薄至出租车等价水平;

社会接受度:高密度城市空中走廊引发的隐私与心理抗拒待化解。

结语:天空民主化的临界点

无人机载人飞行的本质,是将航空运输从“精英专属”推向大众化服务,其意义远超交通工具迭代——它代表人类活动疆域向低空的战略拓展。随着英国有人-无人编队飞行验证空域协同可行性,中国“九天”母舰技术预示集群化运输前景,低空经济正从科幻走入政策议程。然而,当飞行器如汽车般掠过城市天际线时,需警醒:技术终需服务于人文价值——唯有平衡效率、安全与公平,方能让“普惠飞天”成为文明进步的注脚,而非阶层分化的标尺。