无人机精准打靶指通过机载传感器锁定目标,结合导航与制导技术,以精确制导武器实施高效毁伤的行动。其核心在于“侦-控-打-评”闭环,实现“发现即摧毁”,误差可控制在1米内。

无人机精准打靶:定义、流程与未来战场革命

精准打靶定义:

无人机精准打靶指通过机载传感器锁定目标,结合导航与制导技术,以精确制导武器实施高效毁伤的行动。其核心在于“侦-控-打-评”闭环,实现“发现即摧毁”,误差可控制在1米内。

战略意义:

零伤亡作战:人员远离战场,规避直接对抗风险。

高效费比打击:单次任务成本仅为有人战机的1/10,适合持久压制。

缩短杀伤链:从识别到打击压缩至分钟级,克制时敏目标。

战术灵活性:适应复杂环境(城市、海上、高原),穿透传统防御盲区。

精准打靶五步流程解析

1. 目标侦测与识别

传感器融合:可见光/红外光电吊舱:识别目标外形与热特征;

合成孔径雷达:穿透云雾/伪装,定位移动目标;

电子侦察设备:截获通信信号,辅助目标溯源。

AI智能分类:深度学习算法自动过滤 civilians 与非威胁目标,降低误伤率。

2. 任务规划与决策

动态航线生成:根据威胁分布(防空雷达范围、导弹射程)自动规划迂回路径,规避高危空域。

武器匹配策略:

激光制导炸弹:适用于静态高价值目标;

GPS/INS复合制导导弹:打击海上移动目标;

反辐射导弹:专攻雷达辐射源。

3. 制导与火力控制

末端修正技术:

激光照射:无人机自主照射或地面分队协同引导;

数据链中继:实时更新目标坐标,修正导弹轨迹(如为舰载导弹充当“空中瞄准镜”)。

抗干扰保障:跳频数据链+惯性导航备份,应对GPS欺骗/通信阻断。

4. 打击执行

协同打击模式:“A射B导”:无人机A定位目标,无人机B发射导弹并引导;

蜂群饱和攻击:多机同步打击,分散防空火力。

发射约束条件:需满足高度、速度、姿态角阈值,确保武器解锁安全。

5. 毁伤效果评估(BDA)

多模态复核:

可见光比对:打击前后图像分析结构损毁;

热成像检测:残余热源判断人员/设备存活;

电磁信号扫描:确认雷达/通信设施瘫痪。

实时重打击决策:若评估未达标,自动启动备用弹药或召唤其他平台补射。

应用场景与未来演进

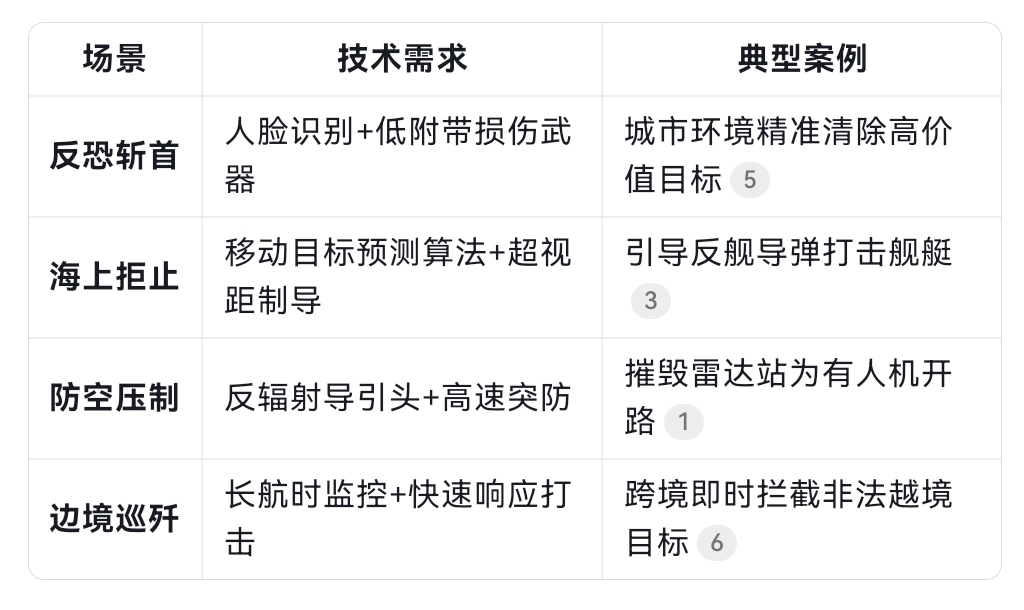

当前核心场景

未来技术方向

智能集群作战:

去中心化架构:集群自主分配目标,动态优化攻击序列;

异构协同:侦察型、干扰型、攻击型无人机编组作战。

隐身穿透能力:

全频段隐身涂料:降低雷达/红外/声学信号特征;气动外形优化(如飞翼布局),提升突防成功率。

跨域协同网络:无人机与卫星、潜艇、无人艇数据共享,构建“海洋物联网”。

人机融合决策:AI预判威胁+人类伦理裁决,平衡效率与道德风险。

面临挑战

反制技术升级:定向能武器(激光/微波)威胁低空无人机;

自主性边界:致命性攻击是否交由AI决策引发伦理争议;

体系依赖度:需天基导航、高速数据链支撑,弱化独立作战能力。

结语:重新定义战场规则

无人机精准打靶的本质,是将传统“火力覆盖”升级为“手术刀式清除”,通过“感知-决策-行动”循环的极致压缩,达成“一弹一目标”的作战效能。未来随着神经形态计算、量子导航等技术的注入,精准打击将向 “秒级闭环”进化,进一步模糊战术与战略的界限。然而,技术越趋近“完美杀伤”,越需人类警惕:当战争成本被算法稀释,如何守护开火权的道德重量,将是比技术突破更深刻的命题。