无人机系留中继技术:定义、流程与未来通信革命

精准定义:

无人机系留中继是一种通过物理线缆将无人机与地面站连接,实现电力持续供给与高速数据传输的通信中继技术。无人机悬停于空中(通常50–350米高度),搭载通信设备作为临时基站,扩展信号覆盖范围并保障链路稳定性。

核心意义:

持续滞空能力:地面电源通过系留电缆供电,突破电池续航限制,实现24小时不间断作业。

抗干扰通信:光纤复合缆直接传输数据,规避无线信道干扰与地形遮挡,保障信号高保真度。

快速部署:10分钟内完成升空组网,解决灾害场景下“黄金救援期”的通信中断问题。

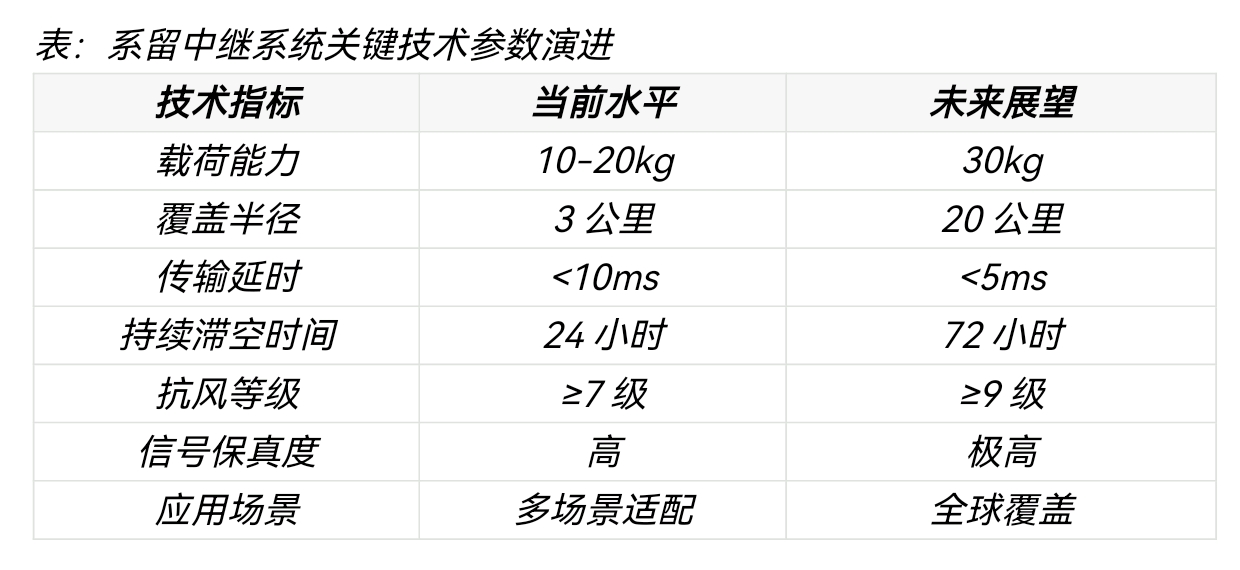

多场景适配:大载荷设计(10–20kg)支持灵活挂载通信、监测、照明等模块,实现一机多用。

技术流程:四步构建空中通信枢纽

步骤1:系统部署与启动

地面控制站设置:部署大功率电源(如6500W机载电源)、光纤信号转换设备及自动收放线系统,确保线缆抗拉强度≥150kg,长度匹配目标高度。

无人机挂载集成:搭载自组网电台、4G/5G微基站或量子通信中继器,通过轻量化设计(如IP54防护等级)平衡载荷与功能需求。

步骤2:空中悬停与定位

精准定高悬停:飞控系统依据任务需求调节高度(常用100–300米),利用RTK定位与气压计融合技术,抗风等级≥7级,悬停精度±0.5米。

线缆管理:系留缆自动收放装置实时调整张力,避免缠绕;电磁屏蔽设计减少电源干扰,确保通信纯净度。

步骤3:通信中继与数据回传

多模态信号覆盖:

自组网模式:无人机作为中心节点,自主构建Mesh网络,支持多跳中继,连接分散终端。

公网增强模式:挂载微型基站,提供半径3公里4G/5G覆盖,并发接入用户≥1,000户。

实时数据传输:地面站通过光纤直连机载设备,传输延时<10ms,支持高清视频、环境监测数据回传。

步骤4:任务终结与回收

自动降落与线缆收纳:飞控系统触发缓降程序,线缆同步自动回收,全程无需人工干预。

数据归档与设备维护:黑匣子记录飞行日志,电源模块检测损耗,为下次任务优化提供依据。

应用场景:突破传统通信边界

1. 应急救灾核心保障

在震区、洪灾现场快速恢复公网通信,支持救援指挥调度与灾民联络。

搭载红外热成像仪实现夜间搜救,照明模块支持72小时连续作业。

2. 军事与公共安全

野战环境构建战术通信网,保障部队间加密数据传输。

反恐行动中实时回传高清影像,辅助精准决策。

3. 科研与前沿通信

量子通信领域:作为移动光学中继站,通过单模光纤接收/转发光子,解决自由空间衍射损耗,提升量子纠缠分发距离。

大气监测:搭载气象传感器,持续采集污染颗粒分布、温湿度剖面数据。

4. 大型活动与基础设施

演唱会、赛事等场景扩容蜂窝网络,避免信号拥塞。

电网、油气管线巡检:替代人工巡查危险区域,实时回传设备状态。

未来前景:技术演进与挑战

技术突破方向

能源效率升级:12kW级高功率电源研发中,载荷能力将提升至30kg,支持更复杂任务模块。

智能集群组网:多架系留无人机协同组网,通过分层中继架构扩展覆盖半径至20公里,适配跨山区、海域通信。

量子–经典融合中继:集成量子密钥分发(QKD)与经典通信设备,构建“无条件安全”应急网络。

规模化应用挑战

线缆限制:系留缆限制了机动半径,因此研发无线能量传输(例如微波供能)是突破的关键。

空域管理:低空无人机通信频段分配与飞行法规尚未统一,需要跨部门协同制定标准。

极端环境适应性:在强电磁干扰和飓风环境下稳定性需要提升,必须强化飞控容错算法。

结语:重构通信韧性的“空中支点”

无人机系留中继的本质,是将传统地面基站的固定部署模式升级为动态可重构的空天地一体化网络。其价值不仅体现在灾害响应与军事领域,更在于为6G/量子网络提供“移动节点”基础架构。随着高功率供能、智能集群技术的成熟,系留无人机将逐步摆脱“线缆束缚”,向广域自主组网演进——未来通信的韧性,正系于这片悬浮的“低空云”之上。